Artista visual, escritora e professora, Mariana promove discussões sobre campesinato e decolonialidade em suas obras.

Por Renan Bernardi

Atualizado pela última vez: 23/03/2024, às 12h38.

Guilherme Reich é um bairro no sul do município de Concórdia, quase saindo do perímetro urbano da cidade. Próximo aos bairros Das Nações e Liberdade. No caminho de quem vem ou quem vai para os distritos de Nova Brasília, Tamanduá e tantas outras comunidades (e municípios inteiros) que ficam praqueles lados do Rio Uruguai. Depois do Rio, o Rio Grande do Sul inteiro.

Pensei em localizar esse bairro quase interiorano, dessa cidade bem interiorana, para começar a falar sobre uma artista concordiense que me desperta muito interesse desde que conheci seu trabalho, lá por 2019. Mas acontece que, quando a entrevistei para essa matéria, acabei descobrindo que, por puro acaso, ela não nasceu em Concórdia. “Minha mãe fez todo o pré-natal em Concórdia, achando que eu ia nascer no hospital ali de baixo, né? Mas aí o que aconteceu foi que eu nasci 20 dias antes. E quando estourou a bolsa, ligaram para o Hospital de Concórdia para avisar que eu estava nascendo, e de lá disseram que o médico não estava, que tava viajando. Daí meu pai levou a gente pra Peritiba, porque eles tinham um amigo, um parente na verdade, que era diretor de hospital.”

Eu poderia ainda aproveitar a descrição do bairro Guilherme Reich para dizer que foi por lá que essa artista cresceu, mas isso também não seria verdade. O sítio onde, até hoje, seus pais moram e trabalham com as terras e os bichos, já é depois do bairro, em uma localização não muito bem definida nos mapas do município. Acontece que o bairro rodeia o sítio e, cada vez mais, se aproxima dele. O Guilherme Reich – cujo projeto original era ser uma Companhia de Habitação Popular (Cohab) – promoveu, desde os anos 80, acesso a moradia urbana para todo um segmento da população interiorana de Concórdia que veio ocupar a cidade e formar parte da massa de mão de obra barata de um grande frigorífico. Lá vão surgindo loteamentos, moradias, prédios públicos e, por consequência, a cidade e suas luzes de poste se avizinham da zona rural (onde ainda há zona rural), tornando meio indefinido o que é território de uma parte ou de outra.

Eu tinha até pedido para um amigo de Concórdia procurar quem foi o tal Guilherme Reich que dá nome ao bairro e ele só conseguiu me informar que foi um sujeito que, aparentemente, nunca morou no município, mas foi pai de um importante político local. Dado esse relato, concluo que muito pouco o bairro Guilherme Reich pode dizer sobre a artista que é a razão desse texto. Talvez a relação que possa ser feita sobre esses assuntos seja justamente essa indefinição entre o rural e o urbano, onde os Jecas são globalizados e os colonos não vivem mais exclusivamente de sua relação com a terra, tendo que dividir seu tempo e esforço com as fábricas e com a cidade que vem, há décadas, apertando os seus espaços e finanças. Espero que vocês consigam entender esse meu raciocínio. Ou, pelo menos, entender Mariana Berta.

Concórdia é uma cidade do Oeste catarinense com, aproximadamente, 81 mil habitantes. Fica a 82 quilômetros de Chapecó e muito distante de qualquer outra cidade maior que isso. É uma cidade vizinha aos palcos da Guerra do Contestado e também local de outras chacinas do povo caboclo que acabaram fundando oficialmente a cidade em 1934, com uma intensa colonização feita, a partir de então, por imigrantes e filhos de imigrantes italianos, alemães e alguns poloneses.

Outros fatos históricos envolvendo Concórdia: foi o local da fundação da Sadia (hoje, BRF) que ainda é presente no município – ou melhor: onipresente. Também foi onde nasceu Leonardo Boff, fato que é bem menos comentado do que o primeiro.

Mariana cresce nesse ambiente onde o lema “Deus, terra e família” era a diretriz para a vida adulta. Porém, na escola ela se destacava no desenho e na escrita. No caso, a escrita acabou sendo prejudicada por um mau acompanhamento dos professores que, segundo Berta, ligavam mais para gramática do que para a parte criativa. Ao contrário, o desenho se manteve em seu horizonte, e foi onde Mariana se desenvolveu e especializou. Começou a desenhar roupas para suas bonecas e sua mãe logo se atentou a isso. “Embora ela tivesse muito tempo gasto na lida do dia a dia, minha mãe sempre mergulhou muito nas minhas pira junto comigo. Eu lembro que ela pegou meus desenhos – eu tinha 14 anos nessa época – e foi pra Profissional, uma escola que tinha ali embaixo do Olavo [Cecco Rigon, Escola de Educação Básica de Concórdia] e que oferecia cursos técnicos. Ela chegou lá e disse pra professora: ‘olha, minha filha quer aprender a costurar, ela faz isso aqui ó’. Aí explicaram que lá só poderia entrar com 16 anos, mas minha mãe xaropiou tanto a professora – e a mulher essa nossa vizinha ainda, não tinha escapatória – que ela acabou cedendo.”

Então, Berta começou a fazer o curso profissionalizante de Corte e Costura, o que acabou se tornando a sua função naquele período, a coisa que ocupava a sua cabeça naquela realidade. Sua mãe guardou dinheiro durante um ano e fechou uma das laterais da casa para a filha usar de ateliê. Sua primeira máquina de costura, uma singer, foi comprada com o primeiro salário da menina: vindo de um trabalho em uma locadora na periferia da cidade, onde, segundo a própria Berta, só se alugava pornografia. “E aí fiquei anos trabalhando com costura, fazendo barra de calça, até que comecei a fazer umas coisa mais elaborada, costurei meus primeiros vestidos, vestido de madrinha de casamento e tal.”

Aos 19 anos, Mariana se muda para Florianópolis para realizar o curso tecnólogo de Moda e Estilismo na Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), coisa que ela consegue acessar depois de alguns anos tentando vestibulares, até que alcança através do ProUni. “Então cara, vim pra cá [Florianópolis] primeiro porque lá não tinha esse curso, Moda e Estilismo, e depois porque eu não via muito com que me virar lá, sabe? E eu tinha muita curiosidade de vir, porque meus tios moram aqui, eu tenho uns quatro ou cinco tios aqui em Florianópolis. E, durante a infância, adolescência ali, eu desenvolvi uma ideia da capital, uma idealização muito lúdica, porque meus tios iam passar as férias com a gente na roça e traziam um monte de coisa massa daqui, sabe? E, enfim, as notícias que chegavam era que aqui sempre era melhor de emprego e tudo mais. Então eu criei isso na minha cabeça e vim pra cá acreditando nisso.”

“Logo de cara comecei a trabalhar no chão de fábrica, fazendo a gradação da modelagem. Eu aumentava os moldes, fazia do PP ao Extra G, tudo na mão. Hoje em dia é tudo digital, eu fazia tudo na mão na época. Trabalhei sempre com isso nesses dois anos e meio, no chão de fábrica de uma camisaria.”

Nesse período, morou em Forquilhinhas, bairro de São José, na Grande Florianópolis e, depois, na Trindade, já dentro da Ilha de Santa Catarina. Ela já tinha concluído o curso de Moda e Estilismo, que durou dois anos e meio, quando conheceu Paulo Costa, seu companheiro até hoje. Além dele, também começou a se amigar de pessoas que faziam artes na capital, o que acabou influenciando a sua vontade de fazer o curso de Artes Visuais na Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc). “Aí eu fiz o vestibular e passei. E aí começou tudo né?”

Uma nuvem colona chamando chuva

Quando Mariana me contou sobre esse seu início nas Artes Visuais, não pude deixar de lembrar do livro Nuvem Colona, de Gustavo Matte. Inclusive, na primeira vez que escrevi sobre Berta, também já havia usado o romance de Matte como mote. Inclusive, foi a própria Mariana que me apresentou o Gustavo e o Nuvem.

Em resumo, Nuvem Colona possui uma narrativa onde o autor do texto age como um repórter que está documentando, em um futuro aproximado dos anos 2050, uma cena cultural fictícia que escritores e artistas visuais do Sul do Brasil criaram em nosso passado recente, entre 2015 e 2020. Esse “documentário” é feito através de entrevistas com os artistas fictícios, onde seus depoimentos vão dando o roteiro da história, contextualizando os personagens que, vindo dos interiores de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, se encontram nas cidades de Florianópolis e Porto Alegre com históricos e ideias muito semelhantes.

Agora, veja a história (real) de Mariana Berta: “Logo que eu entrei nas Artes Visuais, primeiro eu conheci o Marcos [Walickosky], logo na inscrição do curso. Foi amor à primeira vista, a gente já se gamou. Depois, no segundo dia, eu conheci a Gabi [Bresola] e mais uma piazada, o Gau [Sebastião Gaudêncio], eu já conhecia antes, porque ele era amigo de um ex-namorado de uma amiga, e ele já tava nesses grupos de gente que veio do interior e já tava aqui, aí fui conhecendo essa galera. A gente foi se juntando e foi engrossando.”

“Embora a gente tivesse um grupo junto aqui, um grupo forte que se juntava pra festar, pra ser feliz um pouco, né? E por mais que esse grupo falasse sobre coisas do interior quando estava junto, falasse uma linguagem do interior que só a gente entendia, isso ainda não era proposital, sabe? Não era tipo ‘ah, vamos se juntar pra fazer a arte do interior’, né? Isso ainda era muito espontâneo, muito modo de sobrevivência. Depois a gente foi notando isso e foi formando um conjunto muito parecido de respostas aos trabalhos acadêmicos, que dialogava na mesma língua e que acabava conversando só com a gente mesmo. A gente não recebia reconhecimento, tanto na nota ou mesmo alguém vir falar ‘isso que tu tá fazendo é massa, isso tem valor’, não vinha de cima, e também não vinha do entorno, do circuito artístico, que era algo que a gente nem sabia o que era. A gente tava meio que descobrindo tudo isso, foi acontecendo aos poucos.”

Nesses primeiros anos de curso, os trabalhos desses amigos eram, quase sempre, desenvolvidos em coletivo. Diferentes artistas interioranos trabalhando por uma arte própria, buscando a desvinculação dos modus-operandi da arte europeia.

“O primeiro trabalho que eu fiz na faculdade, pro primeiro semestre de Gravura, foi com a professora Juliana Crispe. Foi um trabalho que hoje eu olho e digo ‘meu é isso aqui, né? Tá tudo aqui o negócio’. No trabalho, que tinha que ser feito de gravura, que era uma linguagem super nova para mim, eu fiz com uma coisa muito ingênua, muito boba até, mas muito bonitinha. A Juliana é muito boa de pesquisa, então, logo de cara ela me deu o caminho das pedras, me falando coisas tipo ‘pra você ser artista, não é dom, você tem que pesquisar, tem que ter um olhar para as coisas, direcionar o teu olhar e mergulhar nas histórias’. E ela me apresentou Paulo Bruscky e uma galera que fazia intervenção urbana. E aí pensei: intervenção urbana? Eu vou fazer intervenção rural!“.

Inspirada nas artes postais do Grupo Fluxus, Berta cria o selo de Intervenção Rural e começa a mandar cartas para todas as amigas de sua mãe que tiravam leite. Dentro do envelope, havia uma instrução, em desenho, de uma pecuarista fazendo uma série de exercícios com a vaca. “Tipo uma yoga da pecuária, agro yoga hahaha minha mãe enquadrou isso e tem na parede até hoje. Eu lembro que eu mandei pra umas três ou quatro amigas da mãe que ordenhavam, lidavam com vaca também, e ficou por isso mesmo, elas riram e tal.”

“Mas a gente sempre depende do olhar do outro, né? E eu não tive muita validação nessa época. Não era um olhar nem de rejeição, nem de aprovação. Era um olhar que me levou pro estereótipo. Então começaram a me colocar nesse lugar de ‘colona’ mesmo, risadinhas do jeito que eu falava, mas ainda assim tudo muito numa violência simbólica, que a gente já tá até acostumado, não era nada que saía sangue, né? Como é no Oeste: a violência de faca. Então pra mim foi muito bonito, ali já tinha uma coisa diferente falando e me levando pra algum lugar.”

O pavio da criação de Mariana já estava acesso, mas para esse rojão estourar, ela precisava perder certa inocência, e isso começa a acontecer quando ela conhece a Bolívia. “Foi em 2013, logo depois que eu conheci o Paulo. Ele foi fazer mestrado lá e me levou junto. E eu fui meio escondida, minha mãe e meu pai não concordaram com essa viagem, eu tinha 21 anos e eu fui sem eles saber. Chegando lá, eu vi que o mundo era maior do que Concórdia, que Florianópolis, maior que o Brasil, maior que eu, sabe? E aí brotou um sentimento, uma coisa assim que, até hoje, a linguagem não consegue acessar. Esse sentimento de América Latina, né. Eu me apaixonei pela Bolívia, me apaixonei pela cultura andina. Eu, por vir de uma trajetória, de um lugar camponês, mesmo sendo colona – tendo uma origem europeia, italiana, polaca, cabocla e tal – mesmo assim, estando ali e vendo aquele povo tão misturado com a natureza, misturado com a terra, vivendo num tempo que não é um tempo da cidade, foi impressionante a identificação com aquilo, apesar de tudo.”

Empolgada pelas descobertas que a cultura andina lhe proporcionou, Mariana volta para Florianópolis buscando implementar o que aprendeu em seu curso na Udesc. “Sabe quando você descobre uma coisa muito incrível e quer contar pra todo mundo? Eu tava nessa, mas ninguém tinha passado por isso, né? Só eu! E aí eu tava muito sozinha, mesmo a piazada que estava junto, que era do interior, não conseguiu acessar o que eu queria dizer. E o mais foda foi que, quando eu voltei, voltei pro currículo de onde eu saí. Então era, sei lá, História da Arte Tradicional, sete matérias falando sobre a História da Arte na Europa e sobre coisas que não conversavam mais comigo, sabe? Não cabiam mais na minha cabeça igual antes. Aí eu comecei a me revoltar. A partir da Bolívia, começou uma atitude revoltada, porque quando eu tentava trazer alguma coisa disso, sempre era negado, sempre era muito bloqueada, cancelada, né? Então eu comecei fazer porque tinha que fazer, porque o currículo era obrigatório.”

No tempo vago dos estudos obrigatórios do currículo, Berta estudava a arte na América Latina por conta própria, levantando sozinha autores e autoras que dialogassem com as suas propostas artísticas. “Aí descobri a Silvia Rivera Cusicanqui, que foi uma autora fundamental, que me deu um estofo, uma base bem forte, um chão teórico mesmo, que era o que eu precisava, né? Eu tava ali dentro da academia, e tinha que ter uma coisa teórica pra conversar na língua deles. Ela foi muito importante pra me mostrar que existem outros caminhos, que existem outras coisas que dizem respeito a gente. Enfim, comecei a sonhar com o mundo da arte que conversasse com a classe trabalhadora da América Latina, que conversasse com nós, e não com a playboyzada que estudou comigo.”

O resto é artesanato

Logo depois de visitar a Bolívia, Berta viajou para Portugal em 2015 através de um intercâmbio da Udesc. “A Udesc só oferece intercâmbio para a Europa, ainda hoje é assim. Então, depois de conhecer a cultura boliviana, super de margem e tal, eu dei de cara com a cultura colonial mesmo, com o colonizador.”

Em 2016, ao retornar do intercâmbio, Mariana, Paulo e outros amigos de diversas áreas – filosofia, teatro, ciências sociais – formaram um grupo de estudos sobre decolonialidade. “Aí o grupo deu mais uma base forte teórica pra gente começar a responder com mais firmeza nas aulas, começar a criar umas demandas, a começar a fazer os trabalhos com o grupo decolonial, com os estudos e as experiências. Foi um monte de trabalho artístico acontecendo em várias áreas.”

Desses estudos e experiências, surge um dos trabalhos mais icônicos que Mariana fez durante a sua graduação. Ao lado dos escritos “História Europeia da Arte”, presentes na biblioteca e na sala de aula da universidade, Berta colou um papel dizendo “o resto é artesanato”.

“Isso ficou dias lá na porta da disciplina e anos lá na biblioteca, pensa? E aí, na época, nem causou muito. Todo mundo riu, achou engraçado, porque muitas pessoas se incomodavam mesmo com a disciplina, que era muito conservadora. Enfim, aí comecei a incomodar, né?”

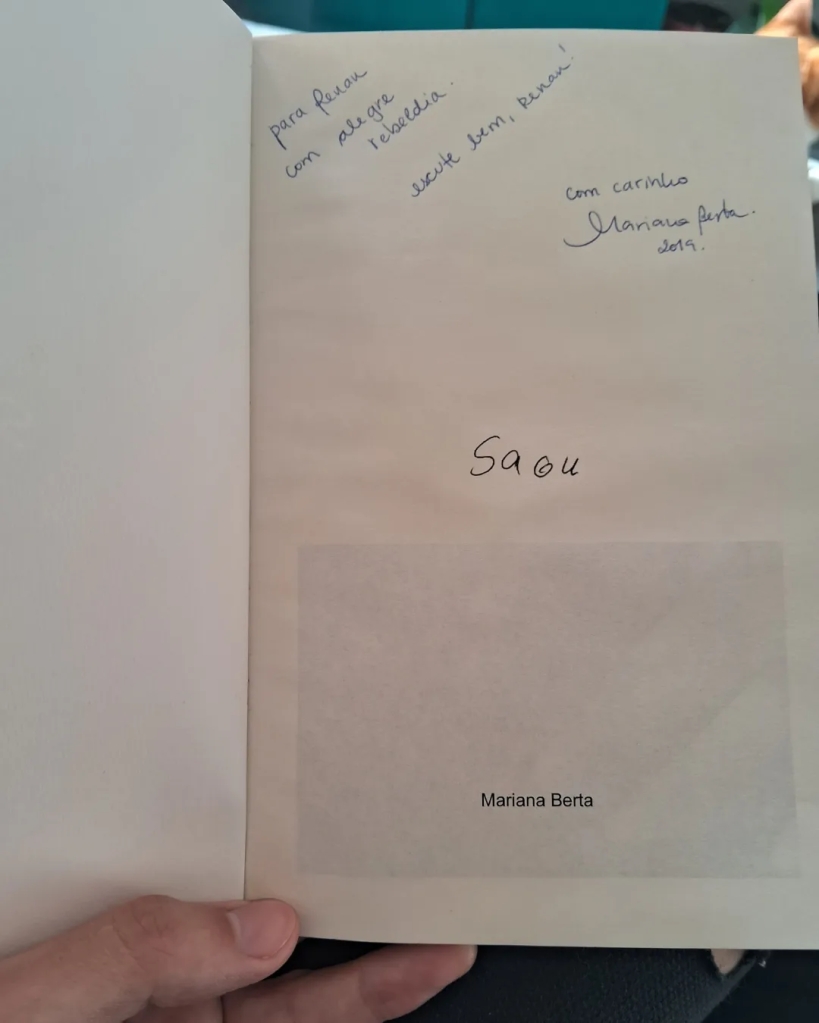

Sagu ou A Estrebaria Como Fundamento

Segundo Berta, Sagu se espreme para caber dentro da lógica de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e, quando se encaixa nisso, explode: pois não cabe nesse lugar. Esse foi o primeiro trabalho da Mariana que conheci, já na sua versão publicada. Ele foi defendido como TCC em 2017 e publicado como livro em 2018, mas o seu conteúdo reúne uma série de trabalhos feitos desde 2011. “A Tina [Merz] pegou desde o TCC, fez a diagramação e tudo. Depois a Gabi Bresola chega junto e transforma em livro, com essa visão de editora e produtora dela.”

“Sintetizando e resumindo bem, o Sagu foi onde eu organizei as minhas respostas às perguntas que a universidade não respondeu. Acho que foi o que eu consegui fazer com o conjunto de coisas que eu tinha acumulado. Quando eu sentei pra fazer o TCC, que tem todas essas questões burocráticas, eu tinha mil coisas que eu queria pesquisar. Mas, cara, por ignorância mesmo, sabe? Tipo, por ignorância acadêmica, científica eu não pensava que eu tinha que ter um tema com objetivo, que tinha que responder essas perguntas, tendo que seguir essa linha, entender que a arte tem um conjunto de vanguardas, que eu tenho que respeitar essas vanguardas e o meu trabalho vai ser uma continuação dessa história de vanguardas que estão aí trabalhando para chegar em algum lugar com horizonte. Por ignorância eu não sabia disso mesmo, sabe? Ou eu sabia e não queria, não aceitava.”

Quando Mariana me falou isso, questionei se ela achava que esse seu trabalho se encaixava em alguma vanguarda, dando continuidade a ela. “Eu acho que isso tá existindo agora”, ela me respondeu. E eu concordei. “Então, eu não tinha noção, era ignorância mesmo, sabe? Eu não tinha a dimensão de onde eu estava, nem do que eu estava fazendo. Só fazia, porque era uma defesa. Era, inclusive, a defesa do TCC. Era uma reação, era muito reativo.”

“E aí uma coisa que foi bem crucial pra eu organizar melhor foi a Telma Scherer, que foi a minha orientadora. Ela era substituta, e isso foi uma das minhas únicas decisões conscientes na época: eu não queria uma orientadora efetiva, professora efetiva. Eu gostava muito da Raquel Stolf, que foi orientadora no mestrado depois, mas eu não queria ter uma orientadora efetiva no TCC, porque eu não queria ter compromisso com esse lugar. Eu queria poder fazer, eu queria poder ter liberdade. Aí a Telma, muy amiga, mulher foda demais, muito da escrita, foi quem me disse ‘isso aqui tem valor! isso aqui é escrita, tu tá escrevendo. Não é bobagem, não é abobrinha, tu tá fazendo uma coisa foda’. E aí, cara, quando ela falou isso, era o que eu precisava pra sentar, abaixar a cabeça e dizer assim: mete ficha! Ela me deu uma liberdade responsável, sabe? Era o que eu precisava.”

Até o dia dessa entrevista, eu conhecia a Mariana principalmente pela sua escrita. Saber do seu passado, tão ligado ao desenho, e desse percurso desafiante da produção de seu TCC, me fez questioná-la sobre como ela entende essa sua posição de escritora. “Até muito pouco tempo olhava para isso com sentimento negativo, sabe? Eu olhava pra isso e pensava que tinha perdido uma coisa que eu tinha, que era o gosto pela manualidade, que é a ideia das artes mais de manufatura, sabe? Que na verdade é o que me aproxima com o interior, com a ideia de arte do interior, que é a ideia de arte da manufatura, do objeto, do fazer, que é muito incrível. Com o lance de estar dentro desse ambiente da academia, que é muito teórico, eu fui voltando a gostar disso, porque isso me permitia conversar com outras pessoas. Então eu fui muito prum lugar da teoria, da leitura, antes da escrita ainda. Uma coisa que eu não tinha antes, até pela questão da origem: nunca foi uma coisa familiar para mim o livro, a leitura, muito menos a escrita. Nunca fui estimulada a escrever. Nem ler, nem escrever […] Então fui tentando entrar nesse personagem da escritora, do exercício da escrita também. E daí fui misturando muito com a fala, né? Quando comecei, minha escrita era uma expressão muito bruta da minha fala, sabe? E o jeito que eu lidava com a linguagem escrita era um jeito bem rude até, de não dar muita atenção à pontuação e ao tempo da escrita, meio que tentando embutir na escrita o tempo da fala, fazendo esses jogos assim, brinquei muito de escrever.”

Sobre essa embutição da fala em seu texto, comentei com Mariana que já tinha ouvido isso de outras pessoas que me disseram que ouvem Berta quando a leem. “Foi uma das coisas que a Telma me disse mesmo: ‘você se escuta quando tu lê? Veja se você consegue se escutar no que tu lê, nessas referências que estamos estudando’, aí isso ficou muito forte na minha cabeça, uma escrita feita com corpo mesmo. Então, como eu estava vindo desse lugar, de falar sobre essa origem camponesa, essa lida, essa terra, eu fui muito fazendo esse paralelo. Eu comecei a olhar para as camponesas, para as agricultoras e para o universo da terra, da lida com a terra, do que eles fazem com a enxada: que é escrever na terra. Tem esse paralelo poético ali, né?”

Mesmo em Sagu, seu trabalho escrito mais relevante, já pode ser percebida a importância que a imagem tem no trabalho de Berta. “Eu acho que a fotografia foi muito parecido com a escrita, porque era um instrumento muito acessível, tanto quanto a escrita, pra me ajudar a chegar onde eu queria. E a fotografia mostra as coisas muito como elas são. E aí para mim isso foi interessante em vários sentidos, e um deles foi quebrar várias idealizações. Porque eu sentia que, muitas vezes, as pessoas percebiam o que eu falava de uma forma muito idílica: o campo, a coisa da mulher do campo, da agricultura, sabe? Enfim, gente da cidade que nunca teve contato mesmo com a roça, com o interior e com sua ambiguidade e complexidade. E aí a fotografia me ajudou a desmanchar um pouco, mostrar bem, sem muito filtro.”

Através do Sagu, Mariana conclui seu curso em Artes Visuais e, com o mesmo projeto, lança seu primeiro livro, o que acaba gerando certo reconhecimento sobre o seu trabalho em um número maior de pessoas. “O Sagu me trouxe muita gente pra perto, ele puxou assunto com muita gente. A principal coisa que mudou depois dele foi que eu me senti menos sozinha. Tanto psicologicamente, tanto afetivamente, quanto artisticamente, em muitos sentidos. Isso parece pouco, mas não é. Você sentir que o que você faz, faz sentido pra outras pessoas, te impulsiona a fazer mais, a criar mais.”

“Eu aprendi a gostar do Sagu, ele me ensinou a respeitar as coisas que eu faço. Porque acaba que você introjeta esse olhar do outro, esse olhar negativo, sobre o teu trabalho. Então, na gente que vem do interior, isso é muito forte, de achar que aquilo que você faz não tem valor, que é uma coisa menor, você não entende a dimensão das coisas que você faz, então você assimila muito o olhar do outro e acha que isso é a verdade, a única verdade. Então o Sagu e todas as respostas que eu tive de quem leu, tanto as positivas quanto as negativas, me ensinaram a olhar diferente, olhar com mais carinho para o que eu faço, sabe? Porque antes eu vestia essa personagem, esse lugar de me defender muito, de rebeldia e de violência. E eu usava esse olhar para mim mesmo, sabe? E é um olhar muito duro, muito hostil, né? Com a gente mesmo. Então eu acho que o Sagu, com o tempo, me ensinou a olhar com mais leveza, com um olhar mais mole pra o que eu faço e o que eu quero fazer.”

Jantar Dançante

Após a conclusão do curso, Mariana resolve aprofundar os seus estudos iniciados com o Sagu através de um projeto de mestrado que acabou intitulado Jantar Dançante, em referência às populares festas do interior sulista em que o evento, iniciado com um jantar para a comunidade, é seguido por um baile. Geralmente com um bingo ou algum outro sorteio de prêmio no meio disso.

“Pra mim o mestrado não foi um plano, sabe? Tipo, eu preciso fazer mestrado por causa disso, não teve um plano racional assim do mestrado, eu meio que fui com os outros, eles tavam indo e tava sendo legal, então eu vou também, né? Porque a universidade é um lugar seguro, um lugar confortável, ao mesmo tempo que é apertado pra gente, é um lugar que te protege muito. Se a universidade é ruim, o mundo é muito pior. Então eu fui pro mestrado pra continuar na minha zona de conforto, eu queria continuar criando, queria continuar pesquisando. E o Sagu tinha várias coisas não respondidas e eu queria continuar pesquisando, respondendo. Então o Jantar Dançante vem nesse sentido de dar uma continuação.”

Logo em um dos primeiros textos de seu primeiro livro, ao explicar o conceito do Sagu, Mariana fala sobre a relação entre os elementos que servem como ingredientes-base para a receita do doce: o vinho e a mandioca. Comparando-os, Berta nos mostra como, enquanto o vinho tem uma importância histórica e um ar requintado – contando inclusive com um curso universitário para isso, a Enologia – a mandioca é marginalizada pelo seu aspecto sujo e colocada em uma posição sem muito glamour. Depois dessa comparação, Mariana nos mostra que, para se fazer o sagu, vinho e mandioca tem a mesma importância – então por que um é amplamente estudado e o outro é escondido, como se nunca tivesse suas raízes desenterradas?

Perguntei então para Berta se o Jantar Dançante era uma continuidade do seu Curso Universitário da Mandioca. “Pois é, eu acho que o Jantar foi para um lugar tão igual, mas tão diferente ao mesmo tempo. Porque eu acho que eu me aprofundei em vários assuntos que no Sagu estavam muito na superfície ainda, como a ruralidade, como a agroecologia, como a própria agricultura, como a ideia do campesinato. Eu me aprofundei até politicamente, mais do que teoricamente e artisticamente, nos assuntos do Sagu, na própria colonialidade também me afundei um pouco mais, esse assunto veio diferente. Tentei dar um formato mais sério, menos superficial para esse trabalho, e eu acho que isso fez com que eu não goste tanto do resultado de onde eu cheguei, porque ele é mais complexo. O Sagu, ao mesmo tempo que ele é muito denso, me parece mais simples, e o Jantar acabou sendo muito complexo, tem muita coisa dentro dele.”

Foto: Renan Bernardi

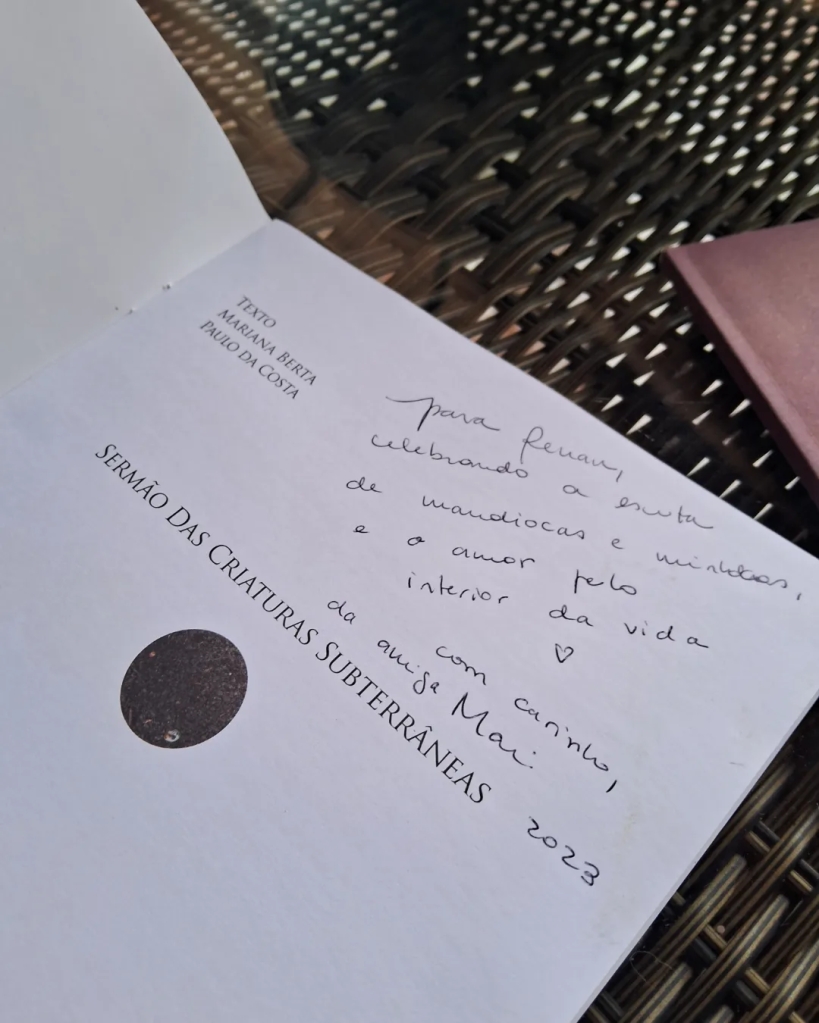

Desse grande e complexo trabalho realizado para sua dissertação de mestrado, saiu o segundo livro publicado por Mariana: o Sermão das Criaturas Subterrâneas. Assinado em parceria com Paulo Costa, o livro foi publicado pela Ouriço Edições em 2022. “Percebendo isso, que o Jantar era uma coisa mais grossa, eu comecei a destrinchar ele, a tirar pedaços dele, porque é um projeto que eu vi que tinha muito texto, texto demais. E esse do Sermão era um texto que meio que sobrou, sabe? Mas eu percebi isso e não dei muita bola, não fiz nada a respeito. E é sempre assim comigo: eu noto as coisas, mas nada se faz sozinha. Aí o Ailton Pereira Junior veio na mesma hora, no mesmo momento e apresenta a Ouriço, que é uma editora infanto-juvenil e esse texto tem muito essa linguagem, embora o conteúdo não seja, mas o Ailton quis fazer isso comigo, me convidou e eu topei na hora.”

O livro traz a história de uma minhoca que tenta sobreviver no subsolo de uma terra seca pelo agronegócio contada como se fosse uma parábola bíblica, uma homilia. “É um formato litúrgico, é a ideia que a gente tentou dar para ele: colocar ele na boca do padre.”

Lua de Leite

Em junho de 2022, nasceu Amaru: filho de Mariana e Paulo. Pouco tempo depois disso, eles se mudaram de Florianópolis para Palmas, na fronteira do Paraná com Santa Catarina. Retornando ao interior, e agora acompanhada de uma missão materna, a arte de Mariana se renova nesse seu período puerpério, que ela também tem chamado de Lua de Leite.

“O meu filho me colocou num lugar assim de repensar tudo, mesmo a questão da linguagem. Eu não tô nem falando assim do que é o filho na questão prática, né? Do tempo que demanda, da energia que demanda, o trabalho do cuidado, toda a mudança do corpo, dessa função que é com a criança também. Mas é o que é simbólico disso também, da linguagem. Parece que eu me sinto muito recém-nascida junto com meu bebê. Isso, na questão da linguagem, é como se eu estivesse aprendendo a falar de novo com ele. Então eu fui reaprendendo a falar, sabe? É muito foda. Me sinto muito frágil, como um bebê mesmo, mas ao mesmo tempo com uma força que eu não sabia que eu tinha. Essa força de dizer tipo ‘não, o Sagu é bom, meu trabalho é bom, o que eu faço é massa, é legal as pessoas acessarem o meu trabalho, eu quero continuar produzindo’. Eu não tinha essa força, e eu acho que o filho me trouxe isso, esse lugar assim de criadora.”

Além da força e da motivação quanto ao que já havia produzido, Amaru também trouxe também um novo fôlego para a produção artística de Berta. “E eu tô produzindo muito, cara. Muito mais do que eu pensava que ia conseguir produzir. Esses dias surgiu algo, que fica guardado embaixo da língua, que era tipo ‘ninar a palavra e escrever o neném’. Aquilo que é cuidar de outra pessoa que só depende de ti, isso é muito surreal, né? Parece que não tem espaço para criação, pra pensar nesse lugar poético das coisas. Mas me surpreendi, porque veio tanta matéria de criação, sabe? Tanta matéria de poesia junto com ele, com esse momento, é muito incrível.”

Um desses trabalhos, ainda não apresentado oficialmente, é o Geografias Lácteas. “É um trabalho novo, de agora. É uma série que tá comigo, ainda não circulou, só nas redes sociais eu postei uma só. São mapas de cidades que o leite forma a partir das manchas que deixa na blusa. Logo que ele nasceu, quando eu amentava numa teta, a outra ficava com ciúme e vazava, deixando uma manchona. E, como eu não conseguia ver essa mancha, eu tirei uma foto e, quando olhei, parecia o mapa de Florianópolis, o mapa da Ilha.”

“Junto disso, veio um texto, um poema, um haikaizinho, falando que o puerpério, viver o puerpério, é viver muito fora do mapa. Eu me sinto muito fora do mapa, Renan. E o puerpério que eu decidi viver, que é no interior, é um duplo isolamento. Enfim, o puerpério como uma viagem infinita para o interior, no sentido de isolamento, de renascimento, sabe? Um renascimento das palavras também, porque é algo que não cabe muito nesse muito nas palavras, nas cidades, tá fora disso. Aí comecei a criar essas cidades inundadas de leite, inventar um nome e descrever cada uma. Nisso nasceram quatro: Velha Alvorada, Pedra Pingada, Longa Estrada e Alta Madrugada.”

Arte Catarinense e Arte Regionalista

A entrevista que rendeu essa matéria aconteceu no dia três de outubro de 2023, em Florianópolis. Mariana estava na capital pois, um dia antes, havia sido convidada para apresentar a sua produção enquanto egressa da Udesc, mostrando os trabalhos que desenvolveu e a importância de sua formação em seu trabalho. “Tentei mostrar um pouco do que eu produzi a partir das provocações que minha formação me trouxe. Mas aproveitei esses 15 minutos de fala que eu tinha para trazer minha turma, né? Eu rasgo muita seda pro Inço [coletivo artístico de Chapecó-SC], acho a existência deles algo assim, de uma importância brutal. Eu acho que a produção deles tá num lugar de muita verdade, de muita lida mesmo, muito chão. As coisas que eles produzem nunca vem de um lugar abstrato, sabe? É de um lugar muito da vivência mesmo, algo que é muito apagado. Então eu aproveitei essa deixa pra trazer eles não porque eu gosto, mas porque tipo: aquele mapa de Santa Catarina, né? Eu não ia deixar de apresentar aquele mapa no epicentro do problema, com aqueles que se acham o umbigo do planeta, eu não ia deixar de fazer essa.”

“E é engraçado porque, ao mesmo tempo em que eu sinto que pra mim faz sentido, e que é importante essa discussão, parece que, pra ela acontecer aqui, pra essa discussão sobre a estrutura do circuito de arte, sobre todo jogo de poder que existe na nossa produção, pra isso acontecer aqui, na capital, sempre me parece que eu estou falando com as pessoas erradas, parece que eu não acesso elas, entende? Parece que elas estão tão isoladas dentro desse jogo de certezas daquilo que elas produzem, que elas não conseguem ver os próprios privilégios. Quando o Audrian [Cassanelli, artista visual do Coletivo Inço] diz que morar num lugar que está há menos de 300 quilômetros do lugar que você vai expor é privilégio, que morar num lugar que tem aeroporto é privilégio, é muito real. Quantas vezes deixei de expor em algum lugar porque não morava perto de um aeroporto, sabe? E as pessoas não conseguem enxergar esses seus privilégios, e eu saí de lá um pouco com essa impressão: que eu acessei certas pessoas, que eu trouxe um questionamento que vai perdurar, ao mesmo tempo que, pra outros lugares e pessoas, eu nem encostei nesses privilégios.”

“O Brasil inteiro tá passando por um movimento de interiorização, porque existe uma matéria muito viva e brilhante no interior pra criação, tá se brotando muita coisa massa ali, as pessoas estão vendo isso acontecendo e, o Brasil passando por isso, essas pessoas privilegiadas estão ficando de fora. Precisa-se abrir mais espaço pra gente, uma política de reparação mesmo.”

“No interior eu vejo uma efervescência, com muitos desafios, muitas camadas de travas, muita problemática, muita apropriação, uns negócios que levam para uns lugares estranhos, uns perigos mesmo, umas barbaridades nos discursos, né? Mas, ao mesmo tempo, tá rolando. Foi algo assim que eu disse na minha apresentação: ser artista é foda, ser artista na capital é foda, ser artista em Chapecó é foda. Mas agora, ser artista em Chopinzinho, sabe o que é isso? Em Palmitos? Tu sabe o que é isso? As livrarias lá vendem caderno, não tem centro cultural, é tudo precário…mal tem gente pra conversar.”

Depois dessas falas, resolvi trazer para a conversa um trecho de Sagu que diz o seguinte:

Quando os desbravadores derrubavam os pés de cedro aquela vez, 30 metro de altura tinham, no mínimo, o barulho deles tombando era uma coisa sem palavra, o chão tremeu e o eco até hoje dá a volta ao mundo. Quando chegar aqui vai acontecer alguma coisa.

Pedi para Mariana se ela ainda estava esperando o som do tombo dar a volta ao mundo. E ela, rindo, me respondeu: “É…o mundo é grande, né? Tá demorando! Mas tá fazendo a curva ali, né? Mas demora pra vim.”

Deixe um comentário